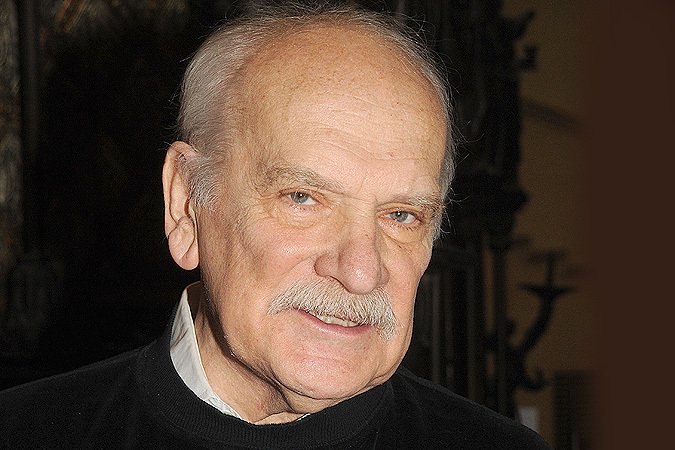

Герой дня: Петр Фоменко

Я не люблю театр. Наверно, я не прав — но лучшее мое воспоминание о театре относится к 9 классу, когда повел в филиал Малого театра одноклассницу Марину К., и Марина эта была, в общем, важнее и театра, и спектакля, и, чего греха таить, моего нового белого свитера.

Но вот спектакли Мастерской Петра Фоменко мою давнюю нелюбовь перешибли. Только после них, особенно после «Одной абсолютно счастливой деревни», я понял — мне не везло с театром. Я попадал на какую-то выхолощеную совесткую пакость, либо на не менее советские детские утренники, на вымороженную русскую классику, на постсоветский авангард с завываниями и матом, но все это было не то. А здесь оказалось то. Не было вранья. Не было отыгрывания времени, хлопотания лицами, безразличия, или наоборот — демонстративного, навязчивого театральничания. Пошло вспоминать Станиславского с его то ли реальной, то ли выдуманной присказкой, но тут с самого начала было «верю».

Выпускник Гнесинки, он пошел в Школу-студию МХАТ, откуда его фактически выжили — за хулиганство. Слово это в моем детстве было пугалом для родителем и восторгом для детей, кстати. Не хулиганящий режиссер — труп от искусства. Он закончил параллельно педагогический и ГИТИС. У него закрывали спектакли еще в 60-х, и какие — «Смерть Тарелкина» и «Мистерию-Буфф» (ознакомьтесь с первоисточниками, очень советую — ну хотя бы чтоб понимать, как можно было закрывать такие спектакли!). Его называли «осквернителем руcской классики», давили, не пущали и всячески гнобили.

А он работал, работал, работал, неважно где — в студенческом театре, драмкружке, в провинции. И потому он побеждал. Главной его победой стало существование Мастерской, в которой он ставил Пушкина и Шекспира, Вахтина и Чехова, Островского и Маркеса. Это был большой, настоящий театр, при этом не давивший на зрителя, не игравший с ним в поддавки или недомолвки, не говорящий с ним через губу — а только на равных, пытаясь пробиться к сердцу, а через него к разуму зрителя.

Я посмотрел на Википедии список его постановок — и нашел среди них одну маленькую, незаметную: «Король Матиуш I” Корчака в Центральном Детском театре, 1964 год. Вот это надо было иметь смелость и совесть, чтобы именно тогда поставить Корчака, человека, который всего-то и говорил, что надо любить людей, ну хотя бы детей. И сделал это главным делом своей жизни. А Фоменко любил актеров. И зрителей. И это очень важно, потому что обычно режиссер терпеть не может актеров, а публику ненавидит.

Он прожил невероятно достойную жизнь во всех отношениях — и долгую. И сделал куда больше, чем многие.

Но вот не знаю — мне кажется, что двух спектаклей было бы достаточно. «Деревни» — и того самого «Матиуша», которого он сделал до моего рождения.

Рекорды Гиннесса: 15 самых неожиданных рекордов, которые точно тебя удивят

Рекорды Гиннесса: 15 самых неожиданных рекордов, которые точно тебя удивят

7 забытых русских гениев

7 забытых русских гениев

6 талантливых русских писателей, литературное творчество которых изменило весь мир

6 талантливых русских писателей, литературное творчество которых изменило весь мир

Уильям Сароян о проблемах эмиграции и идентификации человека в чужой для него культуре

Уильям Сароян о проблемах эмиграции и идентификации человека в чужой для него культуре

Провокационный маркетинг или талант: в чем секрет успеха Алишера Моргенштерна

Провокационный маркетинг или талант: в чем секрет успеха Алишера Моргенштерна

Разоблачающий лайфхаки: Хаби Лейм

Разоблачающий лайфхаки: Хаби Лейм