Мастерская Ирины Затуловской

Искренность – главное слово в творчестве Ирины Затуловской. И говорит она ясно, часто даже подписывает главную мысль на своей живописи, не ждет, чтобы смотрящий запутался в ощущениях, честно говорит в лицо. Однако избегает «крика», ведь настоящая душевная «драма, это не скандал» — этими словами итальянского классика Яниса Куннелиса названа одна из ее последних работ. При всей необычности «холста» – это старые доски, железки, обломки инструментов, иногда ready-made –, как ни странно, материал для автора не главное, суть – важнее.

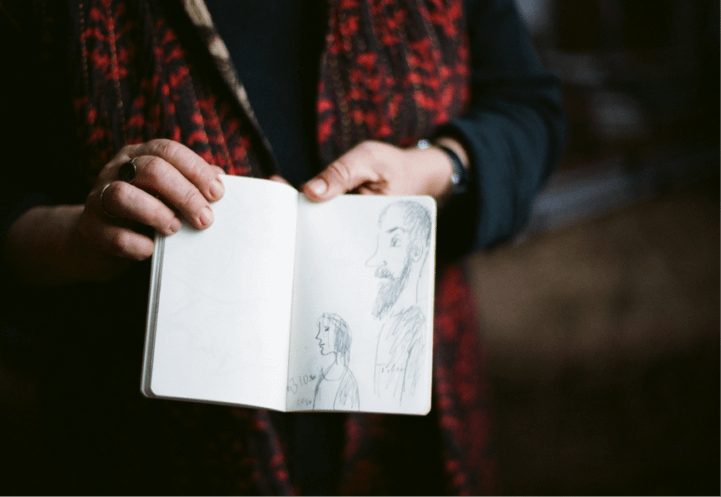

Ирина постоянно делает выставки в Европе, и, как раз накануне отправки работ в Хельсинки, мы с фотографом успели отснять из того, что уже на Родину не вернется, и поговорить с автором о прошлом, о свободе, о связанности всего, прискорбных «ярлыках» и художественности.

— Расскажите, как формировался ваш стиль?

— Меня учили в духе французской живописи (русские «сезаннисты»), но после института, не то чтобы я пыталась все забыть — это не было целью, а стало неизбежностью. Работала я в живописном комбинате, что было довольно мучительно. Мне все время указывали на то, что я «неправильно» пишу, а хотелось выразить окружающее непосредственно. Вот, кажется слово найдено. Не наивность, а непосредственность.В той ситуации пространство снаружи было очень ограничено – человек мог только сидеть и работать. Не было возможности куда-то ехать, выставляться даже в Москве. Однако была в этом своеобразная польза. Вопреки несвободе внешнее давление позволяло углубиться внутренне.

И вот, в 80-м году я поехала в Гурзуф, и там в Крыму поняла как можно писать по-другому, прямо общаясь с натурой. Настал переломный момент – внешне выглядело так, как-будто я отказалась от московской живописной школы Помню художник Михаил Всеволодович Иванов очень возмущался, тем, что я отошла от «пастозной» живописи, а стала писать как-то «совершенно непонятно».

— Идеальная атмосфера для творчества существует?

— Видимо внутренняя свобода дается только через усилие, через страдание. Но человеку невозможно сказать – ты, давай страдай и потом твори! Должны быть какие-то собственные переживания. Нельзя позаимствовать стиль или идею. Парадокс в том, что чем более личное для человека, о чем он говорит, тем больше оно становится для всех. Пруст демонстрирует свое самое сокровенное, а мы отвечаем на это всей душой. Одному моему знакомому старичку-доктору очень понравилась моя работа «Яичница», я хотела выяснить – почему? Он говорит: «Я смотрю на эту работу, и за ней вижу всю свою жизнь». Вот цель искусства: я-то вспоминала свое детство, свою сковородку, свою крышку, свою яичницу, а когда я ее написала, оказалось, что это находит отклик в других людях. Этот момент совершенно невозможно повторить, даже мне самой.

— Настоящий художник, на ваш взгляд, он кричит о своих внутренних переживаниях, или просто занимается своим делом?

— Хочешь кричать – кричи, не хочешь – не кричи. Каждый волен выбирать. Советское время было совсем недавно, и художники и искусствоведы помнят это время директив, и как было плохо. Страшно, что теперь они начинают впадать в то же самое — вкусовое насилие. Например, художник Фрэнсис Бейкон, казалось бы, не может быть мне близок, но он с такой мощью выражает свои чувства, что меня это потрясает. Или Луиз Буржуа – в каждом ее рисунке настолько точно переданы мысль, пластическая идея, что не важно – кричит она, или шепчет. Важно, чтобы было живое, наполненное и серьезное.

— Сейчас в художественной среде бытует мнение, что нужно заниматься личным творчеством, и не лезть в социальные дрязги, не участвовать в общественной жизни, что вы об этом думаете?

— Эта позиция зовется: «над схваткой». Как Набоков, который пишет и ни в чем не участвует. Художник может заниматься политикой, но бывает это заканчивается как у Маяковского. Я не могу сказать так: «все шагайте туда, или все шагайте сюда». Мне всегда ближе чувство здравого смысла. Во время похорон Сталина народ шел по нашей крыше на Неглинке, а моя бабушка отправилась в магазин за гречкой. Но только после смерти Сталина я могла появиться на свет, так как мой отец был в ссылке. Первое мое воспоминание в жизни – всеобщая радость по поводу ХХ съезда, а в десять лет я прочитала «Один день Ивана Денисовича».

— Вы, как и многие в вашем поколении, однажды пришли в церковь. Что значит вера для творческого процесса?

— Мне веры всегда не хватает, поэтому как могу я судить – как она влияет. Человек выбирает что для него органично, для меня важна определенная линия в искусстве, а вера – это слишком сокровенное. Поэтому, все разговоры вокруг этого предмета – некоторый перебор. Опять же — разделение на «белых и черных», борьба одного с другим, все это — слишком преувеличено. Мне кажется, в искусстве не должно быть много идеологии.

— Интересно, не столько, какие христианские атрибуты вы используете в образах, а скорее, что вы себе можете позволить в творчестве, исходя из своих принципов, обусловленных в том числе верой, а что не могли бы никогда?

— Расширение и отодвигание границы дозволенного – это и есть история искусств. Я против того, чтобы сажать художников в тюрьму, потому что невозможно измерить качество и количество цинизма. Но мне интереснее драма, а не скандал.

Фотограф: Александра Нгуен

Рекорды Гиннесса: 15 самых неожиданных рекордов, которые точно тебя удивят

Рекорды Гиннесса: 15 самых неожиданных рекордов, которые точно тебя удивят

7 забытых русских гениев

7 забытых русских гениев

6 талантливых русских писателей, литературное творчество которых изменило весь мир

6 талантливых русских писателей, литературное творчество которых изменило весь мир

Уильям Сароян о проблемах эмиграции и идентификации человека в чужой для него культуре

Уильям Сароян о проблемах эмиграции и идентификации человека в чужой для него культуре

Провокационный маркетинг или талант: в чем секрет успеха Алишера Моргенштерна

Провокационный маркетинг или талант: в чем секрет успеха Алишера Моргенштерна

Разоблачающий лайфхаки: Хаби Лейм

Разоблачающий лайфхаки: Хаби Лейм