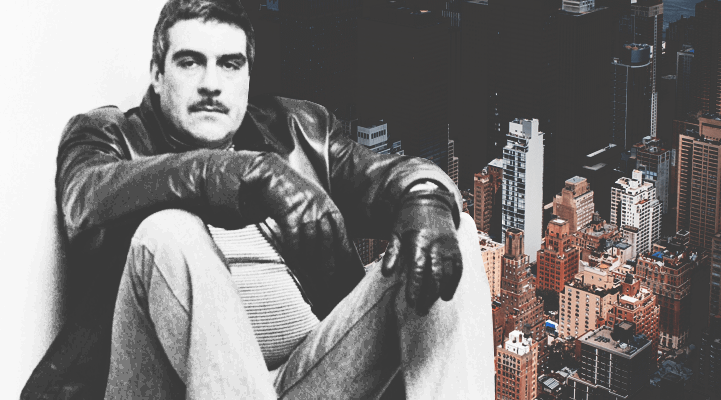

Наедине с гением: современное интервью с Сергеем Довлатовым

После непростого разговора с Кафкой мы решили побеседовать с кем-то более близким нам по духу и в историческом плане. На наши вопросы в этот раз ответил один из главных писателей-эмигрантов — Сергей Довлатов. Напоминаем, что ответы на вопросы мы ищем в дневниках, письмах и заметках великих писателей.

— Знайте, что Америка не рай, не филиал земного рая, и это, я думаю, мое главное открытие на Западе. Мое постижение Америки, вернее (ближе к делу) — литературной жизни на Западе, делится на три периода.

Сначала все было прекрасно: издательств русских много, газет и журналов более чем достаточно, цензура отсутствует.

Затем все было ужасно: гонораров русские журналы не платят, издательства публикуют всякую чепуху, отсутствие цензуры (при отсутствии серьезной критики) — плодит графоманов.

А затем все стало более или менее нормально. Оказалось, что в Америке есть все, дурное и хорошее, ибо свобода равно благосклонна к ужасному и замечательному, как луна, равнодушно освещающая дорогу и хищнику, и жертве, или как солнце, под лучами которого одинаково быстро вытягиваются сорняки и ржаные колосья…

— Гениальный писатель может родиться в эмиграции, а может и не родиться. Тут я хочу повторить почему-то, может, даже некстати, простую и очень важную вещь, которую на этот раз уже точно произнес Войнович. Он сказал, что если есть один великий писатель в литературе — значит, это великая литература. Я это понимаю так, что явление великого таланта обеспечено какими-то… клетками всего народа, всей нации, так же как явление злодейства титанического, как это было в Германии, да и у нас тоже, в какой-то степени, обеспечивается биохимией всей нации, но это мы уже в сторону ушли…

— В России успех — это понятие однозначное. Оно включает в себя деньги, славу, комфорт, известность, положительную прессу, репутацию порядочного человека и так далее. В Америке успехов может быть десять, двенадцать, пятнадцать. Есть рыночный успех, есть успех у университетской профессуры, есть успех у критиков, есть успех у простонародья. Мой случай, если вы согласны называть его успехом, по-английски называется «критикал эклэйм» — замечен критикой. Действительно, было много положительных рецензий.

— Процветание Запада объясняется тем, что капитализм всецело поощряет самые мощные и естественные свойства человека, например, стремление к личному благополучию. Непреодолимая трудность нашего строя заключается в том, что он требует от людей того, что несвойственно вообще человеческой природе, например, самоотречения и пр.

Возникает вопрос, чем тогда объяснить примеры героизма, полного отречения от себя и пр. Все это существует. Когда я был на севере, то видел, как мои знакомые, нормально глупые, нормально несимпатичные люди совершали героические поступки. И тогда я понял, что в некоторых обстоятельствах у человека выключается тормоз себялюбия и тогда его силы и возможности беспредельны. Это может случиться под воздействием азарта, любви, музыки и даже стихов. И еще, в силу убеждения, что особенно важно.

Мы живем в плохое время и в плохой стране, где ложь и неискренность стали таким же инстинктом, как голод и любовь. Если у меня будет сын, я его постараюсь воспитать физически здоровым, неприхотливым человеком и приучить к беспартийным радостям, к спорту, к охоте, к еде, к путешествиям и пр. Да я и сам еще рассчитываю на кое-что в этом смысле.

— Недавно я прослушал лекцию «О девичьей чести и мужском достоинстве». Всегда, когда я слышу общественные беседы на эту тему, испытываю желание набить морду лектору, а если лектор женщина, то изнасиловать ее и таким примитивным образом выразить свой протест против высказываемых ею ханжеских догм. Кроме того, нам иногда толкуют про козни Китая, и злорадно сообщают, что в Китае голод и разруха. Это свинство. Тем более, что у меня временами бывает такое собачье настроение, что я начинаю симпатизировать китайцам, которые хотят взорвать нашу планету к чертовой матери. Но такое настроение быстро проходит и возвращается способность трезво оценивать политические события.

— Прайвеси — местное заклинание, означает «частная сфера» и оберегается с неистовой силой. Девку, которую трахаешь, нельзя спросить, где была вчера, — это нарушение прайвеси; Катя (старшая дочь писателя — прим.) встречается с мальчиками, но я решительно ничего о них не знаю — это ее прайвеси; если человек идет в феврале босиком по улице, никто не поворачивает головы в его сторону, чтобы не нарушить его е****го прайвеси, не посягнуть на его свободу…

— Видел я одну порнографическую картину, скучную и неталантливую. Наняли бы Марамзина, он бы им завернул. А то получилось что-то кишечно-желудочное.

— Лично я одет довольно плохо. А раньше был одет еще хуже. В Союзе я одевался настолько плохо, что меня даже корили за это. Директор заповедника, в котором я работал экскурсоводом, говорил мне:

«Своими брюками, Довлатов, вы нарушаете праздничную атмосферу здешних мест!..»

Редактор партийной газеты, в которой я служил халтурщиком, терпеливо уговаривал меня:

«Купите приличную обувь! У нас, между прочим, бывают иностранцы!..»

Инструктор ленинградского обкома КПСС, взглянув на мой джемпер, сказал:

«Вы, как я догадываюсь, беспартийный?..»

В общем, плохо я одевался. И меня это не беспокоило. Для себя же я вроде бы установил некоторое единство облика. Нечто военно-спортивно-богемное… Гибрид морского пехотинца с художником-авангардистом… Мне кажется, в такой одежде легче переносить удары судьбы.

— Есть в советской пропаганде замечательная черта. Напористая, громогласная, вездесущая и беспрерывная — советская пропаганда вызывает обратную реакцию. Критикуют фильм — значит, надо его посмотреть. Ругают книгу — значит, стоит ее прочитать. На кого-то персонально обрушились — значит, достойный человек…

— …Повсеместное и безграничное государственное хищение обрело тотальный размах. Тащат все: кафель, гипс, полиэтилен, электрические моторы, болты, шурупы, радиолампы, нитки, стекла… С мясокомбината уносят говяжьи туши. С текстильной фабрики — пряжу. С завода киноаппаратуры — линзы… Я знал человека, который унес с предприятия ведро цементного раствора. В дороге раствор, естественно, затвердел. Расхититель выбросил каменную глыбу у порога своего дома…

Государственное хищение бывает двух типов. Практическая кража и метафизическая кража. Но самое поразительное вот что. Мелкое, будничное государственное хищение советскую власть почти не раздражает. Более того, почти устраивает. Посудите сами. Нищета и вечный дефицит порождают мелкое хищение. Мелкое хищение порождает тотальное чувство вины. А виноватый человек более послушен. Виноватым человеком легче управлять…

— Любая позиция АНТИ — несостоятельна и малоплодотворна. Мне кажется, великий Эйнштейн не был антиньютоном. Он был Эйнштейном и все. Он полагал, что этого достаточно. Шостакович не был антимоцартом. Он был Шостаковичем. За что ему огромное спасибо. Достоевский не был антитолстым. Бродский — не антиевтушенко. Солженицын — не антигрибачев. И слава Богу!.. Разве что Энгельс был антидюрингом. Ну и что хорошего? Оба так себе…

Антикоммунисты ли мы? То, что не коммунисты, — это ясно. Но анти?.. Мы — не против! Мы — за! За правду! За свободу! За человеческое достоинство! За мир и культуру! За улыбку и юмор! За материальный достаток! За дружелюбие и корректность! За свободу духовных и нравственных поисков! За мужество и талант! За нашу многострадальную родину! За приютившую нас благородную и гостеприимную Америку! За живой, бесконечно меняющийся, великий русский язык!

Примечание: это слова, напечатанные в колонке редактора газеты «Новый американец», главным редактором которой был Сергей Довлатов.

— Дело в том, что я доволен. Здесь, как никогда, я четко «ощущаю», «чувствую» себя. Мне трудно объяснить. Я постигаю здесь границы и пределы моих сил, знаю свою натуру, вижу пробелы и нехватки, могу точно определить, когда мне недостает мужества и храбрости. Меня очень радует, что среди очень простых людей, иногда кулачья или шпаны, я пользуюсь явным авторитетом.

— То, что мне казалось важным, отошло на задний план. То, что представлялось малосущественным, заслонило горизонт… Я понял: человек способен на все. И в дурном, и в хорошем. Я понял: ад — это мы сами. Только не хотим этого замечать. И еще я узнал самое главное. То, ради чего стоило пережить эти годы. Я узнал, что в мире царит равновесие. Кошмарное и замечательное, смешное и печальное — тянутся в единой упряжке…

— …Десятки моих ровесников — погибли. Заблудился в тайге Григорий Дерменжи. Утопили в проруби Барковца. Зарезали на пересылке Олега Суханова. Страшнее всех погиб Кондрашин. Урки сделали ему так называемые «качели». Повалили человека на землю. Положили ему доску на грудь. И кто-то скомандовал: «Поехали!..»

— Кстати сказать, к моему удивлению, солдат из меня получается неплохой. Я выбился в комсорги и редакторы ротной газеты. Начальство меня хвалит и балует, и даже раз, когда я уснул на занятиях, сержант меня не стал будить, и я спал полтора часа. Случай этот совершенно для армии феноменальный. Вот как.

— Я совершенно искренне говорю, что я не только не считаю себя поэтом, как, например, Мак, но даже не думаю, что это дело будет со мной всю жизнь. Просто сейчас стихи меня выручают, и еще они нравятся ребятам.

***

Я знаю, что лихие мастаки

Порою нам, бездельникам, завидуют.

Они себе конторами заведуют,

А мы царапаем стихи,

Они поэтов потчуют вином,

Приятно им знакомиться с поэтами.

Они не знают их, и вот поэтому

Они и заблуждаются в одном.

Ох! Если б им увидеть по ночам,

Как мы сидим — беспомощны и строги —

И, косо перечеркивая строки,

Боимся солнца первого луча.

— Я внимательно прочитывал в газетах все последние литературные статьи. Я читал все повести Аксенова и Гладилина и повесть Балтера «До свидания, мальчики» тоже читал. Мне все это не понравилось. Они все дружно взялись описывать городских мальчиков из хороших семей, начитанных и развитых, которые разыскивают свое место в жизни. Я знал десятки таких, да и сейчас продолжаю с ними встречаться. Все лагеря общего и облегченного режима забиты этими мальчиками. В книгах они получаются очень обаятельными, остроумными и нарядными. А мне кажется, что если писать о них, то нужно писать и про то, как они болеют триппером, совершают дегенеративные женитьбы, разбивают в пьяном виде чужие автомобили, как попадаются на спекуляции, как бросают беременных своих подруг, то есть обо всех трагических развязках, к которым всегда приводит безделье и затянувшийся поиск места в жизни. С легкой руки всех этих Аксеновых наше поколение (я имею в виду — мое) может войти в историю под названием «поколение мальчиков».

— Сам я, увы, человек нерелигиозный. И даже неверующий. Разве что суеверный, как все неврастеники. И все-таки часто задумываюсь. Я ведь уже далеко не юноша. Придет когда-то смерть и вычеркнет меня. И что же в результате — лопух на могиле? Неужели это — все, предел, итог?! Или наши души бессмертны? Но тогда мы обязаны дорожить каждой минутой! Каждой минутой…

— Пушкин был не художником по преимуществу, и тем более не художником по роду занятий, а исключительно и только художником по своему физиологическому строению, если можно так выразиться, его сознание было органом художественного творчества, и все, к чему он прикасался, становилось литературой, начиная с его частной жизни, совершившейся в рамках блистательного литературного сюжета, украшенного многочисленными деталями и подробностями, с острым трагическим эпизодом в финале.

— Для меня литература — выражение порядочности, совести, свободы и душевной боли. Я не знаю, зачем я пишу. Уж если так стоит вопрос, то ради денег. И я не уверен, что мои рассказы зарождаются именно во мне. Я их не создавал, я только записывал, мучительно подбирая слова, которые бы кое-как отвечали тому, что я слышу, как голос извне.

Из моих 2500 страниц печатать целесообразно 1/6 часть. Остальное — макулатура. Пятнадцать лет бессмысленных стараний…

— Больше всего на свете я хочу быть знаменитым и получать много денег. В общем, я совершенно не изменился. Такой же беспомощный, замученный комплексами человек, умудрившийся к 37 годам ничем не обзавестись. А кое-что и потерять. Здесь у меня даже собутыльников нет.

Примечание: из письма Довлатова Людмиле Штерн (литературный деятель и подруга Довлатова, эмигрировавшая в Бостон), которое он написал, находясь в Вене.

— Мы переживаем ужасное время. И так было всегда. Любое время представлялось нормальному человеку — ужасным. Мир полон зла. И это зло — внутри нас. А значит, человек должен победить СЕБЯ. Преодолеть в СЕБЕ — раба и циника, невежду и труса, карьериста и ханжу! Навсегда убить в СЕБЕ — корыстолюбие, чванство и продажность! Уничтожить в СЕБЕ ядовитые ростки коммунистического лишайника: нетерпимость к чужому мнению. Фанатизм и жестокость. Беззаветную преданность собственным интересам. Баранье единодушие. Жалкий страх перед ересью и новизной…

Свершится ли все это? И на чьем веку?.. Я хотел бы посетить этот мир через тысячу лет.

Рекорды Гиннесса: 15 самых неожиданных рекордов, которые точно тебя удивят

Рекорды Гиннесса: 15 самых неожиданных рекордов, которые точно тебя удивят

7 забытых русских гениев

7 забытых русских гениев

6 талантливых русских писателей, литературное творчество которых изменило весь мир

6 талантливых русских писателей, литературное творчество которых изменило весь мир

Уильям Сароян о проблемах эмиграции и идентификации человека в чужой для него культуре

Уильям Сароян о проблемах эмиграции и идентификации человека в чужой для него культуре

Провокационный маркетинг или талант: в чем секрет успеха Алишера Моргенштерна

Провокационный маркетинг или талант: в чем секрет успеха Алишера Моргенштерна

Разоблачающий лайфхаки: Хаби Лейм

Разоблачающий лайфхаки: Хаби Лейм